BLOG

ブログ-

第十話 「第四次産業革命」とはなんでしょう? 「第四次産業革命」という言葉自体は、ドイツが2012年から打ち出している技術戦略「インダストリー4.0」を日本語化したものです。

「蒸気」という新しい動力が出現した第一次産業革命は、18世紀から19世紀に渡って英国を中心としたヨーロッパとアメリカで起こりました。「鉄」と「繊維工業」がその中心でした。農村、地方から都市部への人口移動が起こりました。

続く第二次産業革命では「電気」と「石油」による大量生産が実現しました。1870年から第一次世界大戦直前の1914年までの間に起ったとされます。電話機、電球、蓄音機、内燃機関等の技術的革新が起こりました。

第三次産業革命では「コンピュータ」が登場し自動化が進みました。1980年代から始まり、現在も継続中とされています。パーソナルコンピュータ、インターネット、情報通信技術(ICT)が中心となり、デジタル革命とも呼ばれます。アナログ回路及び機械デバイスから今日用いているデジタル技術への技術的進歩を指します。

そして、第四次産業革命はデジタル革命の延長として登場し、さまざまなモノがインターネットにつながり、それを「AI」が制御するようになると言われています。革命は既に始まっています。既に金融取引ではAIが主流となって取引を行っています。アメリカでは、家に帰るとAI「アレクサ」が出迎え家族のように話しかけ、家電を操作してくれます。

モノのインターネット(IoT)、AI(人工知能)、ブロックチェーン(分散台帳)、量子コンピュータ、ロボット工学(ドローン技術を含む)、ナノテクノロジー、生物工学、3Dプリンター、自動運転車などの多岐に渡る分野においての新興の技術革新が相互に影響し合う技術進歩を特徴としています。

第三次産業革命以前までは人間が機械を調整していたのに対し、第四次産業革命では人間の代わりにAIが機械を自動制御します。ここが大きく違います。

では、どのような社会となるのでしょうか?

経産省の試算によると、人工知能関連の国内市場規模は2030年までに86兆円以上になると予測されているものの、経営や商品企画の分野で136万人、製造・調達分野で262万人、管理部門で145万人が仕事を失うという予測が出ています。

世界経済フォーラムの設立者、経営執行役会長であるKlaus Schwab氏は「その変化はとても重大なものである。どのくらい重大かというと、人類史の観点からは、かつてこれより大きな希望、もしくは脅威の可能性はなかったほどだ。」と発言しています。

しかし、欧米と違って、日本では、積極的に変化の肯定的な側面を捉えています。実はすでに第5次産業革命という言葉が登場しています。現在第4次産業革命の真っ只中にも関わらずにです。

第5次産業革命の明確な定義はされていませんが、産業構造審議会の報告書では、人口問題・食糧問題・資源エネルギー問題・高齢化社会といった現代社会が直面する課題への解決策になりうるとして、第5次産業革命というべき変革を生み出す可能性があるとしています。また、経済産業省の資料によるとビッグデータやAIによる、第4次産業革命と最新バイオテクノロジーの融合による、スマートセルインダストリー(生物による物質生産)としており、医療・工業・農業・エネルギー産業など、様々な分野で活用できると期待されています。

現在、日本の第4次産業革命は欧米諸国から大きく後れを取っており、今後は急激に変化してくことが予想されています。

空の産業革命ともいわれるドローン技術も第四次産業革命の技術革新の中に含まれますが、他の技術と相互作用しながら大きく発展していくものと思われます。

MORE VIEW -

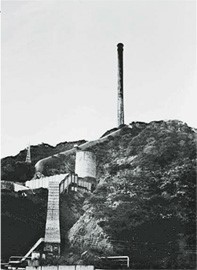

第九話 アートになった煙突 最盛期には2000人を超える従業員を抱え、月300トンの銅の精錬能力を持っていた犬島精錬所(いぬじませいれんしょ)は、1909年(明治42年)、都窪郡中庄村(現在の倉敷市中庄)に所在する帯江鉱山の精錬所として岡山県宝伝沖2.5㎞にある犬島に建設されました。岡山の実業家であり、代議士でもある、帯江鉱山経営者の坂本金弥氏の主導で、当時帯江鉱山が発生させていた公害問題の対策として開設されました。

1913年(大正2年)、藤田組(現在のDOWAホールディングス)が買収。精錬所最盛期には、島の人口は5000から6000人程度もあったといわれ、この時期には銅価格が高騰していたこともあって、銅鉱石を巡って三菱、古河、久原など12の精錬所が争奪戦を展開したといわれています。ところが1916年(大正5年)にピークを迎えた銅価格は、第一次世界大戦の終息と共に暴落し、1919年(大正8年)には、ピーク時の半値にまで下落し、1919年中にとうとう操業を停止しました。1924年(大正13年)12月に住友合資会社が買収するも再建のめどが立たず、1925年(大正14年)廃止となりました。銅の精錬所としてわずか10年で役割を終え、それから約90年間瀬戸内の波間に静かに佇んでいた事になります。

廃止された後は、テレビドラマの「西部警察」最終回のロケ地や映画「カンゾー先生」、「鉄人28号」のロケ地として利用されました。

2001年(平成13年)、ベネッセコーポレーションに買収され、直島福武美術館財団により、精錬所跡を利用した犬島アートプロジェクトの一部として銅製錬所の遺構を保存・再生した犬島精錬所美術館として再利用されています。「在るものを活かし、無いものを創る」というコンセプトのもと作られた美術館は既存の煙突やカラミ煉瓦、太陽や地熱などの自然エネルギーを利用した環境に負荷を与えない三分一博志の建築と、日本の近代化に警鐘をならした三島由紀夫をモチーフにした柳幸典の作品、また植物の力を利用した高度な水質浄化システムを導入しています。「遺産、建築、アート、環境」による循環型社会を意識したプロジェクトとなっているようです。

犬島精錬所美術館

http://benesse-artsite.jp/art/seirensho.html より写真引用

MORE VIEW

MORE VIEW -

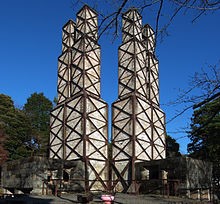

第八話 建設当時世界一の高さを誇った2本の煙突 明治期の近代化以降に煙突は数多く作られたようです。しかし、日本国内の近代的煙突として、当時世界一の高さを誇った有名な煙突は、大正初期に造られた次の2本ではないでしょうか。

①日立鉱山の大煙突 (大正4年)

高さ155.7m、完成当時は世界一の高さを誇りました。

1993(平成5)年2月19日に台風の影響で倒壊し、現在は1/3の高さです。日立という工業都市にあって企業と地域との共存共栄のシンボルであった為、市民は78歳と2カ月の寿命を非常に惜しんだようです。

http://www.adnet.jp/nikkei/kindai/12/

小坂鉱山(秋田県)の再建に成功した久原房之助(くはらふさのすけ)氏が、経営不振で苦しんでいた茨城県の赤沢銅山を1905(明治38)年に買収し、屈指の銅鉱山・製錬所に育て上げたのが日立鉱山だそうです。

最新式の探鉱、削岩技術、製錬法の採用などで創業10年足らずで有力鉱山会社に成長したようです。1910(明治43)年には初代工作課長の小平浪平(おだいらなみへい)(日立製作所創業者)の進言で日立製作所の起源となる電気機械製作の工場も造られました。

しかし、銅製錬で発生する亜硫酸ガスが地元で大きな問題となりました。特に、豆やタバコは煙に弱く、周辺住民との共生を重視していた同社は損害賠償に応じていたものの事態は一向に改善しなかったそうです。

そこで久原氏は「思い切って高い煙突を造り、上空で拡散させたら」と発想を転換。陸軍に人を派遣して係留気球の研究をさせ、どのくらいの高さなら煙が上昇気流に乗って拡散するかを調査させたようです。

建設費は当時の金額で30万円(今の貨幣価値で9億1千5百万円)。大煙突の効果は期待できないという反対論も社内では出そうですが、久原氏は「この大煙突は日本の鉱業発達のための一試験台として建設するのだ」と譲らず、1914(大正3)年建設に着手しました。

寺の跡に作った製錬施設の裏手の山の斜面、海抜325メートルの地点。鉄筋コンクリート製で高さは155.7メートルあり、当時、米国モンタナ州の製錬所の煉瓦(れんが)煙突152メートルをしのぎ世界一の高さを誇りました。

コンクリートミキサー車などなかった時代に、3万本にもなる丸太と5万4000把(たば)の棕櫚縄(しゅろなわ)で作った足場で延べ3万6000人の人力を動員してコンクリートをこね、注入していく大掛かりな作業だったにもかかわらず、着工後わずか9カ月足らずで完成して、翌1915(大正4)年の3月には稼働したそうです。

同時に製錬所の周囲10キロメートルに設置した観測所で気象をチェック、風向きなどで煙害が悪化しそうになると操業を大幅に抑えるなど煙害防止に努め効果を上げたようです。

現在でもPM2.5に苦しむ国もある中、世界的に見ても、かなり先進的な取り組みだったと言えそうです。

戦後の1972(昭和47)年になると、密閉型の自溶炉を採用、亜硫酸ガスは全量硫酸として取り出し、無公害化を達成したそうです。

日立鉱山は1981(昭和56)年に閉山しましたが、大煙突建設のころ、製錬所の周囲は禿山(はげやま)だったようですが、1000万本の植林事業が実を結び、大島桜とヤシャブシを中心にした木々に覆われて、低くなった「大煙突」を取り囲んでいる姿が見られます。

②日本鉱業佐賀関製錬所の大煙突 (大正5年)

現パンパシフィックカッパー社。高さ167.6m、これも当時は日立煙突を

抜いて世界一の高さでした。

パンパシフィック・カッパー佐賀関製錬所

明治時代の佐賀関鉱山では銅の精錬が行われていましたが、1894年(明治27年)から1895年(明治28年)にかけて煙害により農作物が枯死したことが問題となり、操業が休止されました。明治30年代初めに再開が計画されたものの、住民による反対運動が起き、1900年(明治33年)に福岡鉱山監督署が精錬場の設置を不許可とする指令を出したため、再開は実現しなかったようです。

その後、大正時代に入ると、久原鉱業株式会社(後の日本鉱業)が佐賀関鉱山を買収し、1916年(大正5年)に佐賀関鉱山附属製錬所(後の日本鉱業佐賀関製錬所)を開設しました。

その際、煙害を防止するために高い煙突を建設することが計画され、高さ167.6m、下部の直径約29m、上部の直径約8mの鉄筋コンクリート構造の第一大煙突が1916年(大正5年)12月に完成。翌1月に操業を開始しました。

この煙突は完成当時、日立鉱山の大煙突(高さ155.7m)をも抜き、世界一の高さを誇ったものの、約1年後の1917年(大正6年)11月には米国ワシントン州の製錬所の煙突(高さ174m)に抜かれることとなりました。しかし、その後も「東洋一の大煙突」、「関の大煙突」と呼ばれ長らく佐賀関地区のシンボルとして親しまれました。

1972年(昭和47年)には、高さ約200mの第二大煙突が完成し、2本の煙突が並び立つ姿が見られました。

佐賀関製錬所は、1992年(平成4年)11月に、日本鉱業が設立した日鉱金属に譲渡され、2006年(平成18年)には日鉱金属と三井金属鉱業が共同で設立したパンパシフィック・カッパーの子会社の日鉱製錬に継承されました。2010年(平成22年)4月1日にパンパシフィック・カッパーが日鉱製錬を吸収合併したことにより、パンパシフィック・カッパー佐賀関製錬所となりました。

2012年(平成24年)9月、建設から100年近くが過ぎ老朽化が進んでいた第一大煙突について、崩壊の危険もあることから、解体・撤去を行うことが公表され。解体工事は同年10月から行われ、2013年(平成25年)5月末に完工し、跡地には、記念として高さ1.5m部分までが残されています。解体後には第二大煙突に排煙機能が集約され、製錬所の操業は続けられています。

このように、日本の工業煙突は、工業化のシンボルであると同時に、住民との共生のシンボルでもあったと言えそうです。

現在の高さ日本一の煙突は、東京電力鹿島火力発電所の煙突で、高さ231mです。街中の煙突としては、東京都豊島区上池袋にある東京都豊島清掃工場の煙突で、高さ210mです。

因みに、現在世界一の高さを誇る煙突は、高さ419.7 mのカザフスタンのエキバストス第二発電所煙突。2位が381 mのカナダのインコ・スーパースタック。3位が371 mのアメリカ合衆国のホーマーシティ発電所となります。

MORE VIEW -

第七話 世界遺産となった日本の煙突 江戸時代の浮世絵や、古い民家を見ても煙突が見当たりません。幕末に日本を訪れた外国人が、日本の屋根には煙突が無いことを記述しており、囲炉裏の煙を茅葺屋根の燻蒸に使っていた伝統的な日本家屋には、煙突の概念は無かったのかも知れません。

実は、西欧式の煙突の導入はオランダの書物から得られた知見によって、反射炉の研究と建設から始まりました。江戸時代の後期になると、日本近海に外国船の出没が増えてきました。それに伴い西欧諸国の植民地政策などの情報も入り海防の必要性が問われるようになってきました。

外国船に対抗するには精度が高く飛距離の長い洋式砲が必要とされましたが、従来の日本の鋳造技術では大型の洋式砲を製作することは困難であり、外国式の融解炉が求められたのが反射炉建設の目的でした。

外国の技術者を招聘することが叶わない時代でもあり、伊豆韮山代官の江川英龍、佐賀藩の鍋島直正などが、オランダの技術書(『鉄熕鋳鑑図』Ulrich Huguenin原著、金森建策訳)等を参考に作り始めたのが切っ掛けです。

Firebox=燃焼室,、Hearth=炉 wiki

江戸時代末期に、技術水準の差はあったものの同時期に伊豆国、江戸、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、鳥取藩、萩藩、島原藩など各地で反射炉が作られました。これらは幕府による伊豆国の韮山反射炉や江戸の滝野川反射炉を除き、主に幕藩体制の藩が中心となりましたが、鳥取藩では郷士で廻船業を営む武信家によって進められ、また島原藩では民間人の賀来惟熊によっても進められました。

反射炉は、2015年に「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として正式登録されましたが、日本に現存する近世の反射炉は、アヘン戦争に危機感を覚えた韮山代官江川英龍が反射炉の建設を建議した韮山反射炉と萩反射炉のみとなります。残念ながら、薩摩の反射炉は薩英戦争でパーシュース号とハボック号の砲撃によって消失しています。その姿は現在、仙巌園で見る事が出来ます。

反射炉に必要とされた耐火煉瓦の製造技術は、明治時代の洋式建築物に利用されるなど、歴史の転換期に重要な役割を担いました。

1853年に造られた韮山反射炉。鉄骨のフレームは耐震補強用。WIKI

萩反射炉

パドル法で錬鉄を製造する反射炉の断面図 wiki

又、反射炉の製造技術の導入が、日本史において特記されるのは、鉄製の大砲の製造が可能になったからです。当時、日本では青銅砲の段階で技術が停滞したままであった為、反射炉による鉄製砲の製造は、日本にとって鎖国下の技術停滞、開国による技術革新の象徴的な出来事でもあったからなのです。

明治期になると、面白いことに、古来から伝わる登窯にも煙突が利用されるようになりました。こちらは、日本に現存する登窯としては最大級で、傾斜角約17度、8つの焼成窯、高さの異なる10本の煙突が特徴的です。

1887年(明治20年)頃に築かれた登窯(陶榮窯) http://tokoname-kankou.net/contents/miru01-03.html

MORE VIEW -

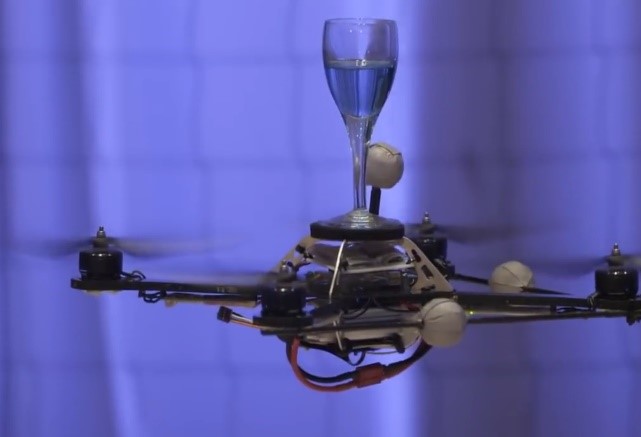

第六話 世界一受けたい授業 ドローン編 ETH Zurich(スイス連邦工科大学チューリヒ校)教授でありドローンのエキスパートであるRaffaello D’Andrea(ラファエロ・ダンドリーア)氏のTEDトークをご紹介致します。

少し古いものですが、古さを感じません。ドローンの可能性について考えさせられる構成になっています。

ラファエロ・ダンドリーア: クアッドコプターの驚くべき運動能力:TED

(2013/06/11 に公開)

. https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ

長い棒をドローンの上に乗せバランスを取らせたり、ワイングラスに水を入れてドローンの上に乗せ激しい動きをさせたり、ドローンにつけたラケットでボールをはじかせ、プロペラを一部切り落としたドローンを回転しながらも制御させる。ボール回しのように3台のドローンを制御する。観客は大喜びですが、ラファエロ・ダンドリーアは静かにこう語りかけます。

「こいつらあそびすぎだろ」と思われるかも知れませんね。

それに機械の運動選手なんか作ってどうするのかと疑問をお持ちかも

動物の世界では遊びは、スキルや能力を磨く役割があるという説があります、

集団を結び付ける社会的役割があるという説もあります。

私たちは同様にスポーツや競技のアナロジーを使って

機械の為の新しいアルゴリズムを作り、限界を押し広げようとしているのです。

機械のスピードが私達の生活にもたらす影響は何でしょう?

過去のあらゆる発明や創作と同様それは人々の生活の改善に使えるだろうし、誤った使い方もできるでしょう。

私達が直面しているのは技術的ではなく社会的な選択です。

正しい選択をして未来の機械から最善のものを引き出すようにしましょう。

ちょうどスポーツ競技が私達の最善の部分を引き出すように。

ラファエロ・ダンドリーア「未来の空飛ぶマシンを目撃せよ」:TED

(2016/03/11 に公開)

https://www.youtube.com/watch?v=RCXGpEmFbOw

トークの内容は、近年の商業向けドローンの盛り上がりの紹介から始まる。フランスのFRAC Centreで生の観客の目前で行われた、自律飛行するドローンによる1500個のブロックの積み上げ実験や、数年前から実験されているロープと組み合わせたドローンによるロープ橋の編み上げ実験飛行等を例にあげながら、検査、環境モニタリング、撮影、そしてジャーナリズムまで、商業向けドローンが数十億ドルの市場になりつつあることが説明されました。

ラファエロ・ダンドリーア氏は、最新のプロジェクトで、妨害を受けても自ら体制を立て直しホバーする「羽」や、8枚のプロペラを持ち回転しても見分けのつかない航空機、そして統率のとれたマイクロクアドコプターの群れまで、自律飛行の限界に挑戦します。TEDステージ上でホタルのように飛び舞うドローンも披露しました。

ダンドリーア氏は最後に、自律飛行を研究する意味についてこう締めくくりました。

実際のところ、生まれたばかりの技術の影響を予測する事は困難です。私たちのような者にとっての何よりの報酬は、創造の行為とその過程そのものにあります。いつも感じるのは、我々の住むこの世界が実に素晴らしく驚きに満ちていて創造性に富んだ賢い生き物たちがこうした見事な方法で生きることを可能にしているということをいつも思い出させてくれます。このテクノロジーが大きな商業的、そして経済的ポテンシャルを持っていることはただの副産物でしかありません。

こうした技術が活かされた例をいくつか紹介します。お楽しみ下さい。

Intel’s 500 Drone Light Show | Intel

https://www.youtube.com/watch?v=aOd4-T_p5fA

Sky Magic live at Mt.Fuji : Drone Entertainment Show

https://www.youtube.com/watch?v=5WWwvIgGbkg

中国・春節イベント

https://www.youtube.com/watch?v=EnLrd2NEjQ8

MORE VIEW

MORE VIEW -

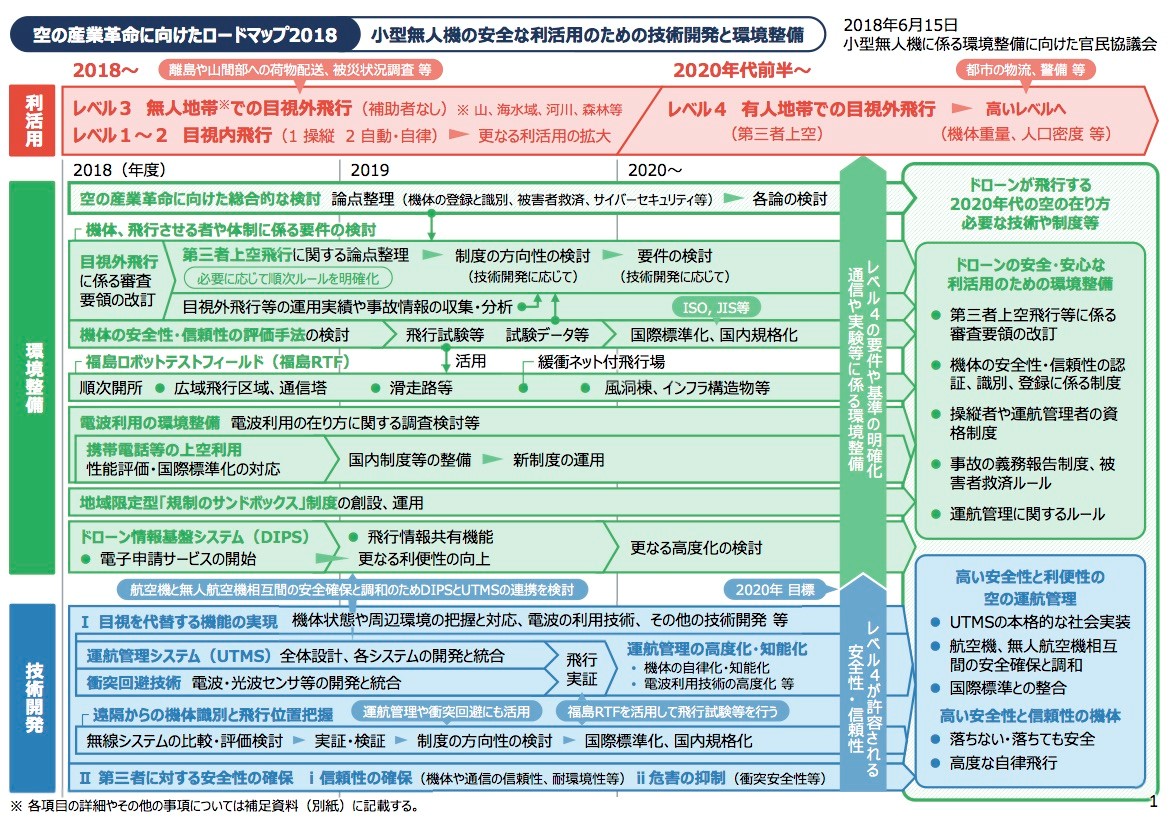

第五話 「空の産業革命に向けたロードマップ2018」とは 今後、ドローンの活用と発展はどのように進んでいくのでしょうか?

それを占うものに、「空の産業革命に向けたロードマップ」があります。官民合同のロードマップを経産省は発表していまが、これは、いわば国の政策指針となるものです。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/drone.html

補足資料によると「空の産業革命」とは、「小型無人機の飛行する領域がレベル1、2からレベル3、4へと広がり、多様な産業分野の幅広い用途に小型無人機が利用されるようになることで、小型無人機による空の活用を通じて、産業、経済、社会に変革をもたらすことと考えられる。将来的には、多数の自律飛行する小型無人機が空を飛び交って、都市における物流などの様々なサービスを提供する社会が実現することも想定される。」と定義されています。ドローンの活用と発展の技術レベルを分かり易く表にしたものがこれです。

表1 小型無人機の飛行レベル レベル1 目視内での操縦飛行 レベル2 目視内での自動・自律飛行 レベル3 無人地帯※での目視外飛行(補助者の配置なし) ※ 第三者が立ち入る可能性の低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林等)

レベル4 有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし) 経産省

各レベルの飛行による利活用としては、例えば、表2のようなものが挙げられています。

表2 各レベルの飛行による利活用の具体例 レベル1 レベル2 ・ 農薬散布 ・ 映像コンテンツのための空撮

・ 橋梁、送電線等のインフラ点検 等

・ 空中写真測量 ・ ソーラーパネル等の設備の点検 等

レベル3 レベル4 ・ 離島や山間部への荷物配送 ・ 被災状況の調査、行方不明者の捜索

・ 長大なインフラの点検

・ 河川測量 等

・ 都市の物流、警備 ・ 発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援

・ 都市部のインフラ点検 等

経産省

素直にみると、空の産業革命は、まず地方から進み、実証や経験値が上がり、十分なデータの蓄積や安全面での課題の克服を経て、都市部での活用が本格的に始まると考えられます。

「空の産業革命に向けたロードマップ2018」 http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/drone.html

- そしてレベル3、4に向けた技術開発として技術的課題が明確になっています。

Ⅰ 目視を代替する機能の実現 <遠隔からの機体識別と飛行位置把握>

ⅰ 機体状態の把握と対応

(位置、進路、姿勢、高度、速度、異常の有無等)⇒運航管理システムの構築。(UTMS)

ⅱ 周辺環境の把握と対応

(航空機、小型無人機、地形、樹木、構造物及び人等)の存在を把握し衝突を防止するとともに、周囲の気象(風、雨及び雲等)等の状況の変化を把握し運用制限からの逸脱を防止。⇒各種センサー等衝突回避技術の開発。

Ⅱ 第三者に対する安全性の確保

ⅰ 信頼性の確保

- 機体や装備品の信頼性の確保

- 通信の信頼性の確保

- 耐環境性の確保

ⅱ 危害の抑制

異常が発生したときの第三者への危害を抑制する。

- 異常発生時の飛行継続

- 異常発生時の飛行中断

- 落下及び衝突時の危害抑制

- その他の技術開発

小型無人機の利活用の拡大に向けては、安全性を確保するための技術開発のみならず、例えば、軽量かつ高容量(高エネルギー密度)なバッテリーや軽量かつ高性能なモーター等の技術開発による航続距離、航続時間及び最大積載重量(ペイロード)の向上や機体の大型化、非GPS環境下での飛行制御、機体及びデータ利用の知能化、自動離着陸及び充電技術などの技術開発にも取り組んでいくことが重要とされています。

- レベル3、4の飛行による利活用の本格化に向けての環境整備として、制度整備や実証環境の整備等に取り組みが具体的に紹介されています。

- 空の産業革命に向けた総合的な検討

ドローンハイウェイ構想等の論点整理を行う。その後、国際的な動向を把握し連携しつつ、各論について検討。

- 目視外、第三者上空飛行等の要件に関する検討。

- 機体の性能評価基準の策定

・物流や災害対応、インフラ点検に用いられる機体の性能評価基準を検討及び策定。

・団体等による機体の認証や国際標準化。

・目視外及び第三者上空等での飛行を安全かつ環境にも配慮して行えるようにする性能評価基準を研究開発。

- 無人航空機JISの策定

JISの策定に取り組むとともにISO等における国際標準化を推進。

- 操縦・運航管理に係る人材等の育成

・操縦技能に係る講習を行う団体等を航空局HPに掲載し受講を奨励。

・運航管理について、民間団体等の自主的取組等を通じて、安全な運航を確保できる人材や、機体、制御及びシステムの開発を担う技術者等の人材の育成。

- 航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和

無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会(2018年3月20日)においてとりまとめられた飛行情報共有機能のあり方を踏まえ、2018年度は詳細設計、機能構築、試験運用を行い、2019年度飛行情報共有機能の運用開始。

- ドローン情報基盤システム

国土交通省では、無人航空機の飛行に関する許可・承認の円滑化に向け、ドローン情報基盤システム(DIPS: Drone/UAS Information Platform System)を開発。2018年度から電子申請サービスを開始。

今後、民間企業が提供するアプリケーションとも接続できるようにするためのインターフェースを整備。利便性の向上や高度化の実施。

- 福島ロボットテストフィールドの整備・活用

福島イノベーション・コースト構想の下、福島県南相馬市及び浪江町において、無人航空機や災害対応ロボット等の実証実験拠点である「福島ロボットテストフィールド」を2018年7月に一部開所。

レベル3の目視外飛行を日常的に行うことのできる拠点として運用。

レベル4に向けた陸上での飛行実証試験も行い、その成果が第三者上空飛行等に求める要件の検討にも資する。

2019年度には無人航空機の物流、インフラ点検、災害対応分野での性能評価基準に基づく試験に用いる風洞、インフラ構造物などを開所、拠点機能を拡充 。

- 国家戦略特区制度による「規制のサンドボックス」制度の創設。

国家戦略特区において、地域限定型「規制のサンドボックス」制度を創設し、高度で革新的な近未来技術に関連する実証実験を迅速かつ円滑に実現。

実証実験を実施する民間事業者に対し、各種相談や情報提供、手続の代行等を行う「ドローン実証ワンストップセンター」を拡充。

- 電波利用の環境整備

2016年度に改正した制度の運用を推進するとともに、目視外飛行の実現に向けた電波利用の在り方について、小型無人機の運航ルール・技術開発の進展や国際動向も踏まえて、調査・検討。

小型無人機による携帯電話等の上空利用について、その性能評価や国際標準化に対応し、国内制度等の整備と新制度の運用につなげる。

このロードマップを見ると、空の産業革命に対する国の政策や取組が理解し易く、しかも、具体的に説明されている事が分かります。世界市場の動向を見ながら近い将来を予測してみるのも楽しいかも知れませんね。

MORE VIEW

MORE VIEW -

第四話 ドローンと2人のハリウッド女優の意外な関係 ドローン工場で働いていたマリリン・モンロー

第二次世界大戦末期の1945年の19歳の誕生日を迎えて間もなくのこと、ノーマ・ジーン・モーテンソン(後のマリリン・モンロー)は、ドローン製造工場で働いていた時に陸軍から取材に派遣された報道部員デビッド・コノバー一等兵に見出され、ターゲットドローンのプロペラを手にほほ笑むポートレートを撮影されました。この時の写真が陸軍の機関誌『ヤンク』に掲載されたことをきっかけににハリウッド女優への道をたどることになったそうです。

19歳の頃雑誌『YANK』に掲載されたもの(Wikipedia) ターゲットドローンのプロペラを持つモンロー

もう一人は、ドローンの技術の発展に大きく貢献したハリウッド女優のお話です。

1940年、MGMの静止画写真(Wikipedia)

ヘディ・ラマー(Hedy Lamarr、本名:Hedwig Eva Maria Kiesler、1914年11月9日 – 2000年1月19日)は、オーストリア・ウィーン出身の女優です。1930年に女優としてデビューし、1933年の『春の調べ』で映画史上初めての全裸シーンを披露し一世を風靡しました。同年、結婚を理由に映画界から引退しましたが、当時の夫への不満が高まったことから、1937年に夫の元から逃げ出し、密かにパリに転居。そこで彼女はMGMの創始者ルイス・B・メイヤーに出会い、彼の力を借りて1930年代から1950年代までの間、美人ハリウッドスターとして活躍しました。シャルル・ボワイエ、スペンサー・トレイシー、クラーク・ゲーブル、ジェームズ・ステュアート、ヴィクター・マチュアなど有名な俳優との共演経験が多いことでも知られます。

彼女のもう一つの顔は発明家としての顔であり、非常に聡明な女性であり、初期の発明として、交通信号機の改良型と水に溶かして炭酸水を作る錠剤が挙げられます。もっとも錠剤の方は本人も認める失敗作だったようです。

第二次世界大戦が激化していた最中、彼女は海軍の作戦において重要な役割を果たした魚雷の無線誘導システムが、頻繁に枢軸国側の通信妨害を受け、目標を攻撃することに失敗したことを知り、作曲家で友人のジョージ・アンタイルに協力を求めて、妨害の影響を受けないような無線誘導システムを開発しようとしました。最初の夫であるマンドルと結婚していた間に得た無線の知識を元に、ピアノロールの仕組みを参照しながら、魚雷に送る電波の周波数を頻繁に変えれば妨害されにくいと考え、周波数ホッピングシステムの設計案を作成し、1942年8月11日に、特許を取得しています。当時は実装が困難であり、残念ながら軍に採用される事はなかったようですが、20年後のキューバ危機に見直され、改良版が海軍に採用されるようになりました。

彼女の発明は現在でも、周波数ホッピングスペクトラム拡散技術の原理に生かされ、ドローンのフライトに必要なGPS、Wi-Fi、無線LANといった技術に必要不可欠なものとなっています。

2000年に亡くなった後の2014年には「全米発明家殿堂」入りを果たし、オーストリア、ドイツ、スイスなどのドイツ語圏では誕生日である11月9日を「発明家の日」としてその業績が称えられています。

MORE VIEW -

第三話 ドローンの歴史 (2) 2015年は、日本では、ドローン元年と呼ばれます。なぜなのでしょうか。2015年の出来事を並べるとそれが理解できます。

1月アメリカのホワイトハウスに墜落

3月ヨドバシカメラにドローンコーナー登場

4月Bebop Drone日本発売開始

DJIがphantom3 ProfessionalとAdvanceを発表

3DR社がSoloを発表

首相官邸ドローン事件

国際ドローン展が、開催

5月クラウドファウンディングLilyが募集開始

ドローン少年関連ニュース相次ぐ

7月近未来技術実証特区検討会が開催

Parrot社が、mini droneシリーズ水上ドローン陸上ドローン発表

8月DJI社が10万円を切るPhantom3 Standerdを発表

9月航空法の改正成立(施行12月)

DJI社がドローン搭載型業務用高精細カメラx5、X5R発表

Phantom3,Inspire1シリーズがオートフライト機能に対応

10月Bebop Droneがオートフライト機能対応へ

11月DJI社が農薬散布用ドローンを発表

Parrto社が、BebopDroneの新型を発表

12月Amazonが最新宅配ドローン映像を公開

航空法の改正施行

DJI社がドローン搭載型産業用赤外線カメラZENMUSE XLを発表

セコムが、ドローン警備サービスを受付開始

ドローンの事故や事件、危険性がマスコミを賑わし、あまり、良い影響では無いかも知れませんが、これによって、一般社会へのドローンの認知度は一気に高まりました。また、法規制の必要性が説かれ、改正航空法が制定されました。これによって、ドローンの法的な位置付けが整理されました。問題もありますが、産業としての法基盤が整備されたといえるでしょう。

それと同時期に、GPSを利用した飛行安定性の非常に高いドローンモデルが各社から提供され、価格も操作方法も、一般の方の手にも届く範囲内となりました。このことが産業用利用の進むきっかけになりました。DJI社からは、農薬散布モデルが発表され、セコムがドローンを使用した警備サービスを開始した事も注目されます。

2015年がドローン元年といわれる背景には、ドローンの性能向上と操作の簡易化に伴い大衆化が進み、ドローンの所有者に責任ある行動を促す社会的な要請が法制化につながったという一連の流れが含まれます。同時に産業の発展基盤としての法体制が整備されたことにより、大きな節目となった年ともいます。

MORE VIEW -

第二話 ドローンの歴史 (1)

空中魚雷 「タケリング・ハグ」

ドローンの歴史は意外に古く、1918年第一次大戦中に完成したケタリング空中魚雷 (Kettering Aerial Torpedo) が元祖です。後にはケタリング・バグとして知られるようになります。これにより、主に軍用として利用が進められて来ました。実戦には投入されませんでしたが、ジャイロスコープ、気圧計、高度計等が投入されていました。米陸軍航空局の依頼により、ライト兄弟が設計に加わった機体で、75マイル(120km)先の目標を攻撃できる能力を持っていました。1944年には、米国無人爆撃機BQ-7(B-17爆撃機を無人化)の開発と第二次世界大戦投入がありました。対するドイツは、パルスジェット推進の無人航空機「V-1」を2万機以上実戦に投入しています。凄い数ですね。1990年代以降RQ-4 グローバルホーク、RQ-1 プレデターなどが開発されイラク戦争等実戦に投入されてきました。米軍は、2023年までに1/3を無人化する計画です。

BQ=7無人爆撃機

V-1 巡航ミサイルの原型ともいわれる

それでは、日本の改正航空法で対象となる無人航空機の歴史についてみていきましょう。

民間利用は、1987年ヤマハ発動機が世界初の産業用無人ヘリを開発し、農薬散布に投入しました。現在登録台数は2500台を超え、海外に輸出もされています。

ヤマハHPより引用

軍用は別にして一般的なコンシューマー向けドローンとして認知が広がったのは、2010年に発売されたフランスのパロット社のAR.Droneが世界的なヒット商品となり、人気を博したことが切っ掛けになりました。iPhone/iPad/iPod Touchなどに専用アプリをダウンロードすることで、それをコントローラとして使用できる画期的なクワッドコプターとして登場しました。また、スマホとWi-fi によりつながることで、機首と腹部に搭載されたカメラの映像をスマホの画面で見ながら飛行させることができました。要は今でいう FPV飛行 がすでにできていたのですね。6軸ジャイロ搭載、超音波センサーによる高度計測などGPSは搭載されていませんが、今のドローンとも遜色ないくらいの性能として登場しました。

AR.Drone

AR.Drone2.0

2012年に、現在も主力商品として発売されているDJI「PHANTOM」シリーズが発売されました。それまでデバイスごとにさまざまなメーカーから発売されていたものを組み合わせて構成していましたが、この機体はドローンが飛行するに必要な要素をすべて詰め込んだオールインワンパッケージの機体として注目を集めました。

モーターやESC、リポバッテリーはもちろん、飛行に必要な送信機、そしてDJIのフライトコントローラーまでを流線型のボディに詰め込み、簡単な設定で非常に安定感良く飛ぶドローンとして、リリース後爆発的なヒットを記録しました。 カメラやジンバルは別途用意する必要がありましたが、「ドローンを使った空撮」という新しいマーケットが登場した瞬間でもありました。

2014年「PHANTOM2 Vision+」という機体の登場が、大きなターニングポイントと

なりました。具体的には、まずDJIがオリジナルでカメラを機体に搭載しました。

それまでのGoProなどサードパーティのアクションカメラと決別したタイミングであるとも言えます。そして、そのカメラからの映像を、スマートフォンにインストールしたアプリで見ることができるようになったのもこの機体からです。この機体は世界中で大ヒットし、DJI社の躍進を大きく支えることになりました。

PHANTOM2 Vision+(DJIホームページより引用)

MORE VIEW -

第一話 ドローンとはぶっちゃけ何? ウィキペディアで、ドローンを検索すると、雄のハチ、ハチの(ブーンという低い)羽音、遠隔操縦あるいは自律式の無人航空機一般を指して使われている。英語圏では単に無人航空機のことを指すこともあるが特に無線機と区別して自立性を持っている機体を指して使われる。などと紹介されています。

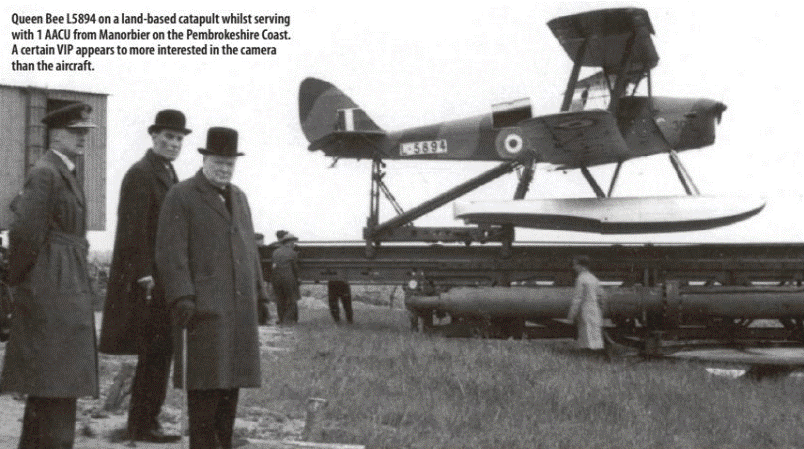

マルチコプターが飛行する際にプロペラから出る「ブーン」という音が蜂が飛ぶ時の羽音に似ていることから、マルチコプターを「ドローン」と呼ぶようになったという説もありますが、1935年イギリスで開発された無線遠隔操縦の標的機(Queen Bee)に対して、米国の模型飛行機の射撃訓練用標的機を女王に敬意を表して(Drone)と呼称したことから、無人航空機の総称として広がったという説が一般的です。固定翼、回転翼、軍事用の大型機から、玩具の超小型のものを含めた呼称であり、マルチコプターはその一部です。

英国の「DH.82B クイーン・ビー(Queen Bee)」

日本における法的定義を簡単に言えば、無人航空機の法対象は、構造上人が乗ることのできない飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船と政令で定める機体で、遠隔操作又は自動操縦が可能で200g以上の機体になります。※

※【我が国の航空法第2条第22項2015年12月10日改正施行による無人航空機の法的な定義

、「無人航空機」とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう」と定義しています。

また、無人航空機から除くものについては、2015 年の航空法改正当時から2019 年現在も、重量が200g未満のものとされています(航空法施行規則5条の2)】

しかし、ドローンの定義をもう少し拡大解釈する見方もあり、遠隔操縦や自律制御で移動できる、無人航空機(UAV)や地上の車両を含む無人機を指す名称とし、地上走行ドローンや水上、水中ドローン、宇宙ドローンもあるとの意見もあります。この場合、無人航空機という呼称ではなく遠隔操作や自律制御可能な無人機(ロボット)として理解した方がよさそうです。ロボットの定義を人の仕事を代わりに作業をする装置であって遠隔操作や自動的・自律的に作業が行えるものとするとドローンは、ロボットの一種という事になります。飛行ロボットと呼ばれる所以です。

MORE VIEW